2015年是共享经济元年,这一年,也是国内科学仪器共享的元年。

2015年1月,《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》(国发〔2014〕70号)(以下简称《意见》)对外公布,要求加快推进科研设施与仪器向社会开放,进一步提高科技资源利用效率。

2018年开始,科技部办公厅、财政部办公厅陆续联合发布《中央级高校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核结果的通知》,总结过去一年仪器共享的基本情况和仍然存在的一些问题。

1.

仪器共享评价考核结果

2018年

基本情况

共有21个部门373家单位参加评价考核,涉及原值50万元以上科研仪器共计3.4万台(套),其中原值500万元以上的1173台(套),重大科研基础设施76个,涵盖天文、高能物理及科考船等多个领域。

总的来看,科研设施与仪器开放共享的良好氛围逐步形成,利用水平持续提升,支持科技创新作用日益显现。参评的科研仪器年平均有效工作机时为1340小时,平均对外服务机时为226小时。参评的76个重大科研基础设施运行和开放共享情况较好。纳入国家网络平台统一管理的仪器入网比例为79%。80%的参评单位建立了在线服务平台,并实现了与国家网络管理平台互联对接。76%的参评单位制定了仪器开放管理制度,一些单位还建立了购置仪器的约束性机制。

主要问题

一是部分单位仪器分散化、个人化的情况依然存在,有不少科研仪器还分散在课题组或个人手中。

二是部分单位还存在闲置浪费现象,有不少新购置的仪器全年使用机时很少。

三是相当多的单位对实验技术人员支撑科技创新的作用认识不够,实验技术人员数量明显不足,结构也不合理,实验技术支撑队伍薄弱。

2019年

基本情况

共有25个部门344家单位参加评价考核,涉及原值50万元以上科研仪器共计4.2万台(套),其中原值1000万元以上的358台(套),涵盖同步辐射光源、加速器、科考船、风洞等重大科研基础设施65个。

总体看来,与2018年相比,参评单位对开放共享更加重视,科研设施与仪器利用率进一步提升,支撑科技创新的成效更加显著。参评的科研仪器年平均有效工作机时为1440小时,平均对外服务机时为240小时。纳入国家网络平台统一管理的仪器入网比例为95%。80%的参评单位建立了在线服务平台,并实现了与国家网络管理平台互联对接。参评的65个重大科研基础设施运行和开放共享情况较好,在支撑国家重大科研任务、推动产业技术创新、服务国家重大战略需求和国民经济持续发展等方面取得了显著成效。

主要问题

一是部分单位对仪器购置缺乏统筹,仪器重复购置比较严重。

二是部分单位没有按照《意见》要求建立完整规范的仪器使用记录。

三是仍有一些单位对实验技术人员支撑科技创新的作用认识不够,实验技术支撑队伍有待加强,专业化管理能力有待提升。

2020年

基本情况

共有25个部门356家单位参加评价考核,涉及原值50万元以上科研仪器共计4.1万台(套),其中原值1000万元以上的341台(套),涵盖同步辐射光源、加速器、科考船、风洞等重大科研基础设施86个。

总体看来,与2019年相比,参评单位对开放共享更加重视,科研设施与仪器利用率进一步提升,支撑科技创新的成效更加显著。参评的科研仪器年平均有效工作机时为1450小时,纳入国家网络管理平台统一管理的仪器入网比例为97%,90%的参评单位建立了在线服务平台。参评的86个重大科研基础设施运行和开放共享情况较好,在支撑国家重大科研任务、推动产业技术创新、服务国家重大战略需求和国民经济持续发展等方面取得了显著成效。

主要问题

一是部分大型仪器利用率不高,依然存在分散重复的问题。

二是部分单位未按要求建立在线服务平台,仪器信息化管理水平不高。

三是部分单位对仪器购置缺乏统筹,仍然存在仪器低效购置。

2021年

基本情况

共有25个部门346家单位参加评价考核,涉及原值50万元以上科研仪器共计4.2万台(套),其中原值1000万元以上的359台(套),涵盖同步辐射光源、加速器、科考船、风洞等重大科研基础设施86个。

总体看来,与2020年相比,参评单位对开放共享更加重视,管理和共享应用水平进一步提升。参评的科研仪器年平均有效工作机时为1278小时,纳入国家网络管理平台统一管理的仪器入网比例为98%,92%的参评单位建立了在线服务平台。参评的86个重大科研基础设施运行和开放共享情况较好,在支撑国家重大科研任务、推动产业技术创新、服务国家重大战略需求和国民经济持续发展等方面取得了显著成效。

主要问题

一是部分单位管理机制不健全,仪器利用率水平不高。

二是仍有26家单位未按要求建立在线服务平台,仪器管理水平不高。

三是少数单位对仪器购置缺乏统筹管理,仍然存在低效购置现象。

02.

制约因素

纵观科技部、财政部这四年来的仪器共享评价考核结果,诸如闲置共享缺乏动力、合理预算量化困难等,仪器共享需要解决的问题还有很多。

1

缺乏激励和成果分配的机制

早在2017年,中国科学院科技战略咨询研究院副研究员杨国梁在接受《中国科学报》采访时就曾提到,“大型科研仪器的所有权在高校或科研院所,但使用权和管理权在具体的课题组。”这种所有权和使用权的分离会产生仪器共享过程中的成果分配问题。“如果没有相应的激励机制或者成果分配的机制,从课题组的角度来讲积极性就会大大削弱。”

2

科研项目中资金的冗余和浪费

合理的经费预算是科研项目顺利完成的重要保证,过高的预算会造成国有资金的闲置或浪费,过低的经费预算不能满足项目的正常开展。从2018年~2021年仪器共享评价考核的结果中,不难看到部分单位对仪器购置缺乏统筹,仪器重复购置比较严重的问题。如何量化、审批“合理的经费预算”是解决闲置浪费的关键一环。

03.

应对之策

针对激励制度缺乏和科研资金冗余的问题,对外学习国际先进经验、对内探究底层制度逻辑成为了破解仪器共享困境的可效办法。

1

建立合理的激励和分配制度

在美国,项目承担单位与联邦政府以签订研发合同的方式采购的仪器设备须对联邦政府其他项目开放共享,对非营利机构提供无偿服务,营利性机构则可以收取费用。

在英国,则由国家出资购买并支持运行的科研仪器免费向科研人员开放,采用成本核算的方式向使用者收取使用费(实验过程中产生的材料或试剂费用由使用者承担,仪器管理人员负责仪器使用费的结算)。

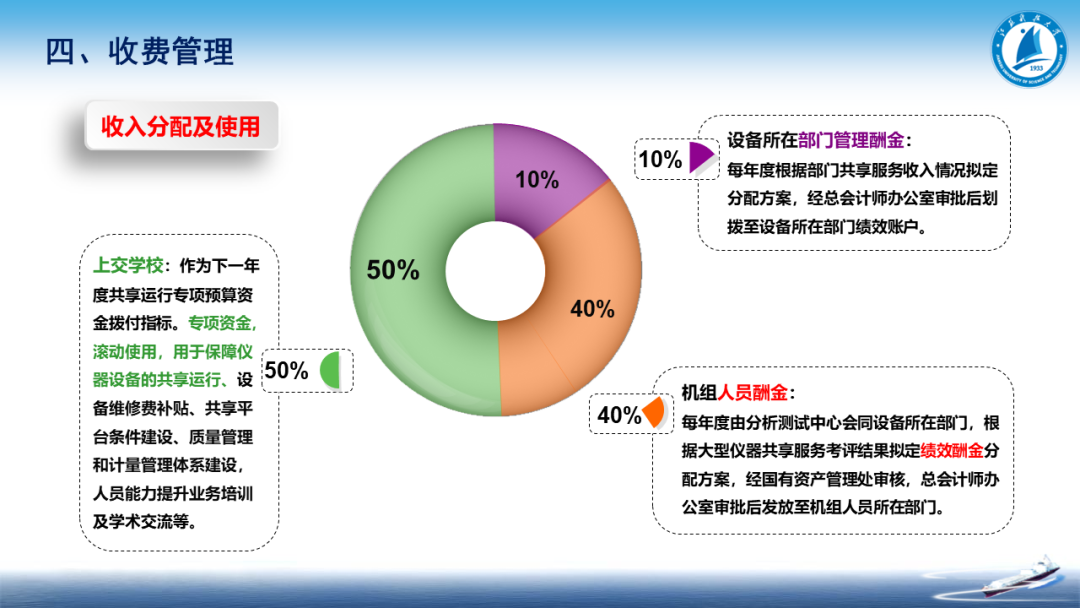

当然,随着仪器共享改革进入深水区,国内高校和科研院所也在陆续建立起完善的收入分配和管理体系。

2

完善科研经费管理制度

从国际经验来看,发达国家一般有专门针对大型科研仪器的资助基金,有些仪器资助项目为提高共享,还特别规定需要2~3名得到研究资助的学者共同发起才具有申请资格,设立专项资金在某种程度上可以提高大型仪器的使用效率。

在加强科研人员诚信制度基础上,赋予其科研经费足够的自主权,允许科研预算因研究思路、研究方法改变而作适当合理的调整,经费的使用年限更加灵活,使经费使用周期与研究周期合理匹配,既满足研究实际需要,也避免科研经费突击使用。

除了政府部门持之以恒的号召,在仪器共享的赛道上,似乎很少看到市场化运作的身影,自由经济能否呈现更多的可能性同样引人关注。