当前我国处于经济与科技快速发展的时代,传统的政府监管与市场发展需求矛盾日益显现。政府需要持续有效的监管,来维护社会秩序,市场需要足够的空间,来满足生产技术的发展需求。构建一套适应当前社会发展的标准化计量智慧监管体系,已成为当前政府计量监管工作的首要任务。

目前计量监管存在的问题主要有计量器具使用单位计量意识淡薄,自我监管不到位;计量设备生产、维修单位把关不严,致使作弊计量设备在市场流通;执法力度不够,执法难度大;缺乏社会信用监督;检验检测人员信息档案缺少统一管理。

为此,有必要建设标准化监管体系,构建计量智慧监管。

首先要建设检验检测机构标准化信用体系。

我国检验检测行业迅速发展,极大满足了科技生产需要,也暴露出信用偏低、虚假行为、政府监管难等问题。目前我国还没有出台专门的检验检测行业失信处罚法律法规,信用档案依靠的是行业独立管理,真实性、保密性和安全性无法保障。如果检测机构出现失信行为,出于自身考虑,机构不愿将其对外公布,只做内部处理,失信行为由个体行为转化为群体行为,从一定程度上给失信行为提供了保护伞,导致检验检测从业人员信用意识弱化,直接影响检验检测工作质量及机构信用水平,间接影响政府公信力。

2015年我国发布首个检验检测机构诚信国家标准GB/T31880-2015《检验检测机构诚信基本要求》,从法律要求、技术要求、管理要求、责任要求等四个方面,为建立检验检测机构信用档案提供了建设性指引。2021年5月21日,我国发布GB/T40149-2021《检验检测机构从业人员信用档案建设规范》,该标准为检验检测机构从业人员信用档案建设提供了参照依据。该两项标准为我国检验检测机构标准化信用建设奠定了基础。

2016年国务院办公厅发布《关于加强个人诚信体系建设的指导意见》, 2019年国务院办公厅印发《关于加快推进社会信用体系建设 构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》,2020年12月18日国务院办公厅发布《关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》,对社会信用体系建设工作提出了相关要求及措施,为建立信用体系提供了有力保障。

目前我国各地加强社会信用建设,但由于标准不统一,导致数据不融合,信用档案查找困难。针对当前检验检测行业发展势态,需建立全国统一的标准化信用体系,有效融合各地各部门信用档案数据,将检验检测机构、检验检测人员信用信息依法依规公开,公众依照信用信息可以选择检验检测机构,也可以选择检验检测人员。为了提升竞争力,检验检测机构必然加大对检验检测人员的培训,提升检验检测技术,加大对人员的信用管理,提升机构的整体能力水平。人员信用档案的建立,同时也会推动检验检测人才的流动,对我国检验检测人才队伍的建设起到积极的促进作用。

其次要建设标准化智慧监管体系。

智慧监管是智慧政府建设的一个重要方面,是实现现代化国家治理的外在表现,是政府、市场、社会三者关系的结构性重构,是监管理念更深层次的更新,是以人民为中心,满足经济社会发展需要,全局性、系统性的谋划。

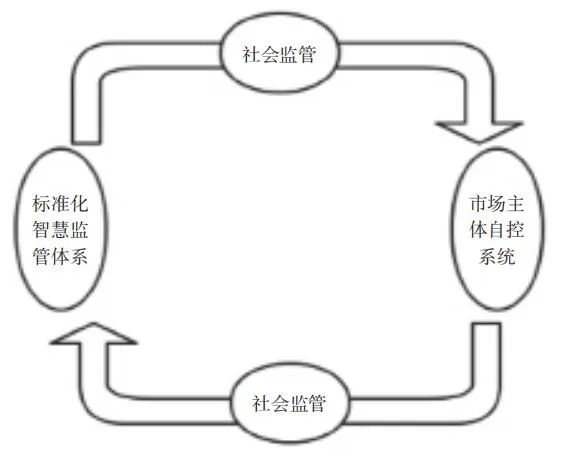

标准化智慧监管体系是政府与市场行为标准化、数字化转型,中央与地方信息有效连接建立的智慧监管系统。监管系统全程在线,实时监管,证据留存,面向政府、市场、社会,信息依法公开、自动收集,接受社会监督。监管系统反作用于市场主体自控系统,形成治理闭环,实现自动化监管,如图1所示。政府和市场行为依法依规标准化运行,最终达到行为普遍性、持续性目标,真正实现社会共治。

图1 标准化智慧监管体系运行图

标准化智慧监管是以市场为主体的智慧监管系统,政府监管、社会监督只是倒逼市场的手段,最终目的是实现市场主体有效自控,最终成果通过市场有效运行来实现。

最后要充分运用“互联网+”,以大数据助推计量智慧监管。

目前我国已建立“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、全国12315平台,通过网上信息系统可以及时、准确、全面记录市场主体信用行为,将失信行为记录建档,做到可查可核可溯。“互联网+”把政府和市场有效联系在一起,将政府的事前事中事后监管与市场主体的自控守法行为,通过互联网进行数字化转型,实现监管信息化、数字化、网络化。“互联网+”、大数据有效整合信息资源,实现数据可比对、过程可追溯、问题可监测。运用“互联网+”、大数据,可以建立风险预判预警机制,防范风险;发现和识别违法违规线索,有效防范违法违规行为。非接触式监管方式提升执法监管效率,减少人为因素,可实现公正监管,减少对监管对象的扰动,节约社会资源。

综上,笔者建议:一是建立检测机构、检测人员、检测设备信息档案库,将机构、人员、设备编码管理,及时掌握变动情况。二是建立计量使用单位、检测机构与检测人员标准化信用体系,人员及机构信用纳入编码管理。三是以服务为中心,构建服务保障体系。充分运用“互联网+”、大数据平台做好计量信息公开,建立全国服务联动机制。四是增加计量培训机构,加大计量人员培训,提高计量整体水平。五是加大对防作弊技术的研发,国家从政策和财力上对研发单位给予支持。